ダブルケアの

金銭的負担

ダブルケアに関する金銭的負担はどれくらいになるのでしょうか?

またその費用は誰が負担するのでしょうか?

お金の問題については、各ご家庭の状況により対策が異なりますが、まずは「タブルケアに関する調査2017」を元に、平均的な数字を見ていきましょう。

ダブルケアに関する

毎月の負担額

ダブルケア経験者(138名)に、ダブルケアに関する毎月の平均費用を聞いたところ、81,848円となりました。

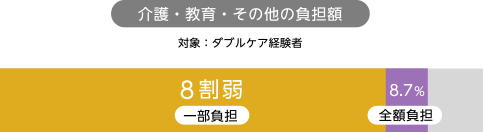

また、ダブルケア経験者の8割弱の人が親の医療・介護費用を一部負担しています。

- ダブルケアに関する毎月の負担額 平均負担額は81,848円

- 親の医療・介護関連の費用 全て「親の年金や預貯金」から出している人が2割

費用に関する

男女のギャップ

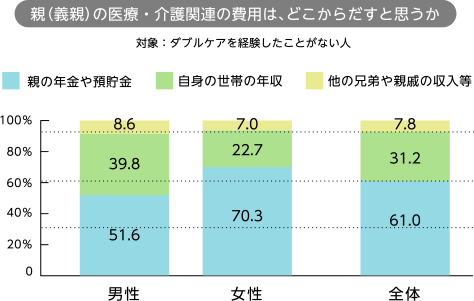

ダブルケア未経験者(1,962名)に親(義親)の医療・介護関連の費用は、どこからだすと思うか男女別に聞いたところ、「親の年金や預貯金」は男性51.6%、女性70.3%と女性のほうが高く、「自身の世帯の収入」は男性39.8%、女性22.7%で男性のほうが高くなりました。

女性の多くは、「親の年金や預貯金」からだすことを考えているようですが、「自身の世帯の収入」からだそうと考えている男性は、少なくないようです。あなたのご家庭はいかがでしょうか。

- 女性の7割は「親の年金・預貯金」からと予想

- 男性の4割は「自身の世帯収入」からと予想

教育費と介護費の

ダブル負担

両親の預貯金を頼りにできる場合であれば問題はないのですが、実際には子育てで養育費がかさむ時期に親の介護費用も負担せざるを得ない場合もあります。

在宅介護の場合でも年間約60万円の費用が掛かるとされています。

また、子供1人を大学まで全て国公立で通わせたとしても約1,000万円が必要といわれていますが、私立となればこの倍以上が見込まれます。子供の進学を制限しなければならない深刻なケースも今後増えていくと考えられるのではないでしょうか。

- 教育費と介護費のダブル負担になることも

- ダブルケアの経済準備、負担軽減の相談は信頼できる専門家へ

参考資料:

ダブルケアに関する調査2018 | ソニー生命

公益財団法人 生命保険文化センター

「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査」

やっておいたほうが

よかったダブルケアの

備え

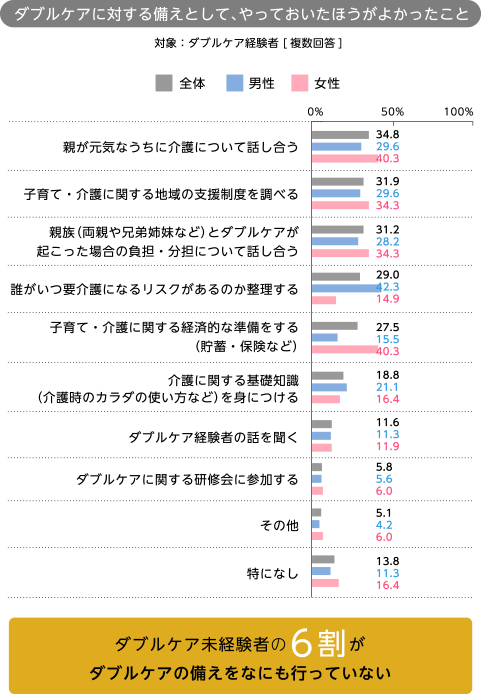

ダブルケア経験者(138名)に、ダブルケアに対する備えとして、やっておいたほうがよかったことを聞いたところ、「親が元気なうちに介護について話し合う」が最も多く、次いで「子育て・介護に関する地域の支援制度を調べる」、「親族(両親や兄弟姉妹など)とダブルケアが起こった場合の負担・分担について話し合う」となりました。

また、有職者の1割半が育児や介護を理由に仕事をやめており、想定していた家計の収支バランスが崩れる可能性もあります。

経済的な負担は、ダブルケアに直面した後での対処が難しいこともあります。いざという時のため、事前に確認・準備をしておくことが大切です。

- ダブルケアは事前の確認・準備が重要

- 介護を理由に仕事をやめる「介護離職」の可能性も