個人年金保険とは?

個人年金保険は、生命保険会社が販売している保険商品です。老後の生活資金など将来に必要になるお金を計画的に準備できます。

長期間運用することで、貯蓄効果が期待できますし、払い込んだ保険料は個人年金保険料控除※の対象となり税金の還付を受けることも可能です。

※個人年金保険料控除の対象となるには、一定の条件を満たす必要があります。当社の変額個人年金保険(無告知型)22/無配当、一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当は、個人年金保険料控除の対象ではありません。一般生命保険料控除の対象となります。

個人年金保険の加入率は?

生命保険文化センターが行った、「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、2021年の個人年金保険の世帯加入率は24.3%でした(かんぽ・JA・国民共済等含む)。加入率は、2015年以降増加傾向にあります。

| 項目 | 2009年 | 2015年 | 2021年 |

|---|---|---|---|

| 全体 | 22.8% | 21.4% | 24.3% |

| 29歳以下 | 3.7% | 8.8% | 16.3% |

| 30~34歳 | 12.2% | 13.9% | 24.4% |

| 35~39歳 | 18.6% | 16.6% | 18.9% |

| 40~44歳 | 28.0% | 21.2% | 19.5% |

| 45~49歳 | 25.7% | 26.3% | 27.2% |

| 50~54歳 | 30.4% | 25.8% | 31.3% |

| 55~59歳 | 31.0% | 28.8% | 31.5% |

| 60~64歳 | 24.5% | 28.8% | 30.1% |

| 65~69歳 | 20.9% | 25.0% | 26.5% |

| 70~74歳 | 21.2% | 18.4% | 21.5% |

| 75~79歳 | 15.7% | 11.1% | 19.9% |

| 80~84歳 | 11.6% | 11.6% | 14.5% |

| 85~89歳 | 14.7% | 7.0% | 15.7% |

| 90歳以上 | 45.5% | 4.3% | 26.1% |

※民保(かんぽ生命を含む)、簡保、JA、こくみん共済 coop の合計

※90歳以上はサンプルが30未満

2021年の世帯主年齢別に見ると「55~59歳」の加入率が最も高く31.5%となっており、「50歳~64歳」の層で世帯加入率は30%を超えています。

また、2009年・2015年の調査と比較すると、34歳以下の層の加入率が増加しており、直近で比較的若い層の加入も増えていることがわかります。

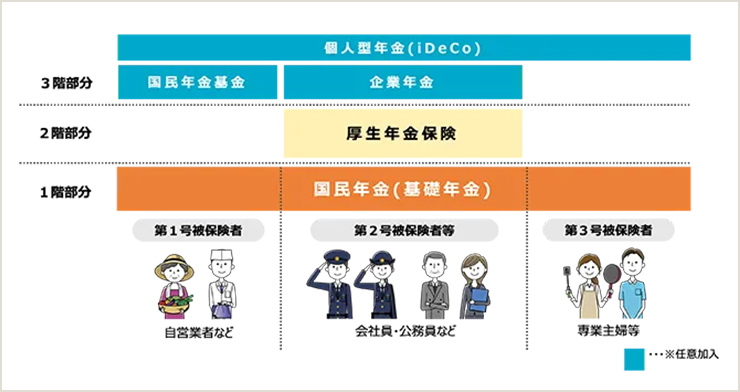

公的年金との違いは?

公的年金とは、国が社会保障の一貫として運営しているもので、国民年金と厚生年金のことをいいます。

国民年金は、日本国内在住の20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。職業などに応じて、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という区分があります。

厚生年金は、会社に勤めている方や公務員の方が加入するものです。

年金制度の体系

公的年金と私的年金の一つである個人年金保険の主な違いは下記の3点です。

- 公的年金は義務であるが、個人年金保険は任意で加入でき、金額も好きな金額で始められる

- 個人年金保険は、途中で保険料の払込ができなくなった場合、保険料の減額や解約ができる

- 個人年金保険は、途中で解約した場合でも、一般的にはそれまでに払い込んだ保険料の一部が戻ってくる

公的年金で不足する部分をカバーするために加入するのが個人年金保険です。

個人年金保険の分類

個人年金保険は、年金受取可能期間・運用方法・保険料払込通貨・保険料払込期間によって分類されます。それぞれの特徴について解説します。

確定・有期・終身

確定年金とは、決められた一定期間年金を受け取ることができるものです。受取期間中に被保険者が亡くなられた場合でも、残りの額を受取人が受け取ることができます。

有期年金も確定年金と同様、決められた一定期間年金を受け取ることが可能です。ただ、年金受取期間中に被保険者が亡くなられた場合、受取人は残りの額を受け取ることはできません。一般的にその分確定年金よりも保険料は安くなっています。

終身年金は、一生涯年金を受け取ることができますが、被保険者が亡くなった場合、受取人が年金を引き継いで受け取ることはできません。「保証期間付終身年金」であれば、保証期間内に亡くなられた場合、受取人は保証期間の残りの額を受け取ることができます。一生涯受け取ることができるので、保険料は一番高くなることが多いです。

定額・変額

定額年金保険とは、契約時に将来の受取金額があらかじめ決まっているものです。将来いくら受け取れるかが契約のときにわかるので、将来の計画が立てやすいのが特徴です。

変額年金保険は、保険料の一部を株や債券などで運用するため、契約時には将来の受取金額が決まっていません。運用実績により受取金額が増える可能性があるのが特徴です。

※運用実績によっては減少する可能性もあります。

円建・外貨建

円建年金保険とは、保険料の払込や年金、解約金等の受け取りが全て日本円のものです。日本円のため、為替の変動の影響は受けません。

外貨建年金保険は、保険料の払込や年金、解約金等の受取の全てもしくは一部が外貨で行われます。外貨建てのため、為替の変動の影響を受けますが、円の価値が下落した場合のリスク分散が可能です。

円建年金保険・外貨建年金保険ともに金融機関によって各種手数料が必要となる場合があります。

ただし、外貨建年金保険は、お受け取りになる保険金額や解約返戻金額が、為替レートの変動により、ご契約時よりも下回ることや、円で払い込みいただいた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生ずる可能性があるので注意が必要です。

平準払・一時払

平準払とは、毎月もしくは毎年一定金額の保険料を払い込み続けるタイプで、少額の保険料負担でも始められるケースが多いです。

一時払とは、まとまった金額を一括で払い込むタイプで、一時的に大きな金額が必要になりますが、平準払と比べて総払込保険料を抑えることができます。

個人年金保険の特徴

このように、個人年金保険には多くの種類があります。ここからは個人年金保険の特徴について解説します。大きく2つの特徴があります。

個人年金保険料控除が使える

一定の条件を満たす個人年金保険に加入すると、保険料は生命保険料控除の一つである個人年金保険料控除という所得控除の対象となるので、所得税や住民税が軽減され、場合によっては税金の還付を受けることができます。

計画的に将来の準備が可能

個人年金保険の保険料は、平準払の場合、毎月一定の金額が口座より自動的に引き落とされます。 計画的に将来のお金を準備することができます。

個人年金保険の注意点

一方で、個人年金保険には注意点もあります。続いては主な2つの注意点について解説します。

契約当初は元本割れが発生する可能性が高い

個人年金保険は長期の貯蓄を目的とした商品なので、短期間で解約した場合は多くの商品で元本割れが発生する可能性が高いです。特に平準払の個人年金保険は、短期間でお金を増やすことには向いていないことが多いのでご注意ください。

定額の場合、インフレに負けてしまう可能性がある

インフレとは「私たちが普段買っている日用品やサービスの値段(物価)が上がること」をいいます。仮に2%の物価上昇が続くと、36年後にはお金の価値は今の半分になってしまいます。

年金額 が固定されてしまう定額年金の場合、インフレの状況下では年金受取額が実質的に目減りしてしまう可能性があります。インフレによるリスクを避けるためには、保険料の一部を株や債券で運用する変額個人年金を活用する方法なども考えられます。

→「個人年金保険のおすすめしない理由」を詳しく見る

個人年金保険を選ぶ際のポイント

ここまで説明してきた個人年金保険の特徴、メリット・デメリットを踏まえたうえで、実際に個人年金保険を選ぶ際のポイントを紹介します。

個人年金保険を選ぶ際のポイントは下記のとおりです。

- 種類

- 払込方法

- 毎月の保険料

- 運用する通貨

- サポート内容

ここでお伝えするポイントを踏まえたうえで、自分のライフプランにあった商品を選択しましょう。

個人年金保険の種類

先程も触れたように、個人年金保険にはいくつかの種類があります。年金受取期間ごとに特徴をまとめると、下記となります。

| 年金の種類 | 確定年金 | 有期年金 | 終身年金 |

|---|---|---|---|

| 年金受取期間 | 一定期間 (5年・10年など) |

一定期間 (5年・10年など) |

生存中 |

| 死亡した場合 | 残額を遺族が受取可 | 残額を遺族が受取不可 | 残額を遺族が受取可 ※保証期間の残額分のみ |

運用の種類ごとに特徴をまとめると、下記のとおりです。

| 年金の種類 | 確定年金 | 変額年金 |

|---|---|---|

| 年金受取額 | 一定 | 変動 |

| 運用方法 | 債券(日本国債) | 株式・債券などから選択 |

それぞれの特徴を抑えたうえで、「いつまでにどのくらいの金額がほしいのか」や「どのくらいの期間、年金を受け取りたいのか」を踏まえて選択することが大切です。

保険料の払込方法

保険料をどのように払い込むのかについても注意が必要です。

保険料を一括で払い込む一時払の場合、最初にまとまったお金の振込が必要になりますが、同じ年金額の場合、払い込む保険料の総額は、平準払よりも低く抑えることができます。保険料を分割で払い込む平準払(月払や年払)の場合、少額で始めることができるというメリットがあります。

なお、平準払を選択した場合でも、残りの期間の保険料をまとめて払い込む全期前納払という方法を取ることが可能な場合もあります。この方法を取ることで、分割で払い込むよりも返戻率は高くなります。全期前納払は取扱をしていない保険会社もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

毎月の保険料

平準払の場合において、毎月の保険料を決める際にいちばん重要なことは、「継続して保険料を払い込んでいくことができるか」という点です。将来受け取りたい年金額を計算して、そのために必要な保険料をまず算出してみましょう。

そしてその金額を65歳まで払っていくことができるかを考えてみてください。途中で払込が大変になりそうな保険料であれば、継続できそうな金額まで下げるのも選択肢の一つです。

「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、平成30年の個人年金の払込保険料の平均は1世帯当たり年間20.6万円となっています。

もし、どのくらいの保険料が適切なのかわからない場合は、ライフプランニングを行って将来の収支を明確にしてみることをおすすめします。

運用する通貨

個人年金保険で運用する通貨は商品によって異なり、日本円か、米ドルやユーロ等の外貨が用いられます。

通貨を選択する場合は、現在の金利と今後の為替レートの動きがどうなるかを確認しましょう。

円より金利が高い通貨を選んでも、為替レートの動き次第では、円建より最終的に受け取る年金が少なくなるケースもあるため、注意が必要です。

サポート内容

個人年金保険は非常に長期にわたる契約なので、無事払込を終えるまでに様々なことが予想されます。具体的には「保険料の払込が厳しくなってしまった」「変額個人年金保険の運用実績がまったく良くならない」などです。

こういったときにどのような対応方法を取ればいいのかまで丁寧にサポートしてくれる会社の商品を選べば、万が一問題が発生しても対処方法をしっかり教えてくれます。

自分で保険契約を管理することに自信がない方は、商品内容だけでなく、サポート体制が万全かどうかも加入前にしっかり確認しましょう。

ソニー生命の変額個人年金保険のサービス内容を詳しく見る

自分にあったタイプの個人年金に加入しよう

個人年金保険のメリットやデメリットについて解説しました。

個人年金保険は、年金の受け取り方法・保険料払込方法・運用方法でいくつかの種類があり、自分にはどの商品が向いているのかは現状やライフプランによってまったく異なります。

まずはライフプランニングを行い、自分にとっての課題をはっきりさせたうえで商品を選ぶのをおすすめします。

変額個人年金の相談はソニー生命のライフプランナーに

ソニー生命では、資産の運用実績に応じて年金額・解約返戻金額が変動(増減)する変額個人年金保険(無告知型)22/無配当及び一時払変額個人年金保険(無告知型)22/無配当をご用意しております。運用方針の異なる16 種類の特別勘定から、自分にあった運用対象を選ぶことができます。

自分で選ぶことはもちろん、金融全般に豊富な知識を持つライフプランナーが担当となって各特別勘定についてご説明させていただきます。

ソニー生命の変額個人年金保険は、株式や債券などで運用するタイプの年金なので、変動リスクはありますが、運用実績次第では大きなリターンも期待できます。

個人年金保険や老後資金、家計・保険について少しでも悩みがある方は、まずは無料相談をお申し込みください。

オンライン・直接対面どちらでもご相談を承っております。

当資料は、2024年5月現在の社会保障制度に基づき作成しております。詳細につきましては、所轄の年金事務局等にご確認ください。

当資料は、2024年5月現在の税制・税率に基づき作成しております。また、税制・税率は将来変更されることがあります。なお、個別の取り扱いにつきましては、お客さまご自身にて所轄の税務署または税理士にご確認ください。

これから資産形成を始めたい…

けど何から始めたらいいのか

わからないという方へ

保険・金融のプロフェッショナルソニー生命のライフプランナーが

あなたの資産形成を

営業時間 9:00~17:30 / 通話無料

※日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く

※「将来のお金を考えるブログ」はお金にまつわる幅広い情報をまとめています。

当該記事コンテンツの中には、当社で取り扱いの無い商品・サービスを含んでいるものもございます。この点、充分ご留意のうえ、ご覧ください。

無料で相談する

無料で相談する